Südamerika

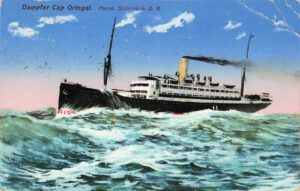

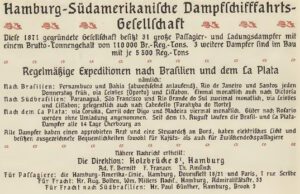

Artuhr Friese wurde am 24. Juni 1890 in Schlettau im Erzgebirge als Arthur Ficker geboren. In seinem Heimatort machte er eine Ausbildung als Schlachter. Doch mit 18 Jahren wollte er raus aus dem Erzgebirge und die Welt erkunden. Anfang des Jahres 1909 reiste er nach Hamburg, um auf einem Schiff anzuheuern. Er fand eine Arbeit als Schlachter bei der „Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft“. Am frühen Morgen des 10. Februar stach er auf der „Cap Ortegal“ in See; es war bitterkalt, die Elbe war zum Teil zugefroren und an diesem Tag schneite es auch noch. In England, Frankreich und in Portugal wurden Passagiere aufgenommen. Endstation dieser Reise war Buenos Aires. Hier blieb das Schiff zehn Tage liegen und Arthur hatte Zeit, sich die Stadt anzusehen. Dann ging es zurück nach Hamburg, wo der Dampfer am 8. April anlegte.

Arthur Friese hatte Gefallen an der Seefahrt gefunden, so heuerte er schon zehn Tage später wieder bei der gleichen Dampfschifffahrtsgesellschaft an. Nun arbeitete er als Schlachter auf dem Dampfer „Cordoba“, der auch nach Südamerika lief und Eisen aus Antwerpen nach Rio de Janeiro brachte. Im neu erbauten portugiesischen Hafen Leixões wurden Passagiere aufgenommen und noch lebendiges Vieh verladen, damit die Passagiere und Besatzung auf der langen Reise genug zu essen hatten. Anfang Juli 1909 kam Arthur wieder mit der „Cordoba“ in Hamburg an. Aber nach zwölf Tagen musterte er schon wieder an.

Seine dritte Reise ging ins Mittelmeer. Die Linienreederei „Deutsche Levante-Linie“ bot Fahrten ins Mittelmeer und in den vorderen Orient an. Am 17. Juli verließ Arthur den Hamburger Hafen auf dem Dampfer „Galata“. In seinen Aufzeichnungen beschrieb er jede Stadt am Mittelmeer, und auch vom Endpunkt dieser Reise Odessa am Schwarzen Meer berichtete er.

Am 30. August legte der Dampfer wieder in Hamburg an. Arthur Friese hatte erst mal genug von der Seefahrt und zog in ein Logierhaus. Er suchte sich eine Arbeit als Schlachter in Hamburg und arbeitete dort ein Jahr. Dann kam die Frühjahrsmusterung, Arthur wurde zur Matrosendivision ausgehoben. Die Militärabteilung plante ihn für den Herbst 1910 ein.

Nachdem er ein Jahr gearbeitet hatte, brach in Hamburg ein Streik unter den Schlachtern aus. Arthur fürchtete, dass er keinen Lohn mehr bekam und heuerte wieder auf einem Schiff an. Erneut war es die „Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft“, die ihm als Schlachter auf dem Schiff „Entereios“ Arbeit gab. Am 6. Mai verließ der Dampfer den Hamburger Hafen Richtung Südamerika. Das Schiff nahm nur Passagiere dritter Klasse in Hamburg auf und steuerte durch die Elbe in die Wesermündung. Im Nordenhamer Hafen im Großherzogtum Oldenburg wurden noch Kisten an Bord genommen. Danach ging es nach Antwerpen, wo Eisen verladen wurde. Im Hafen von Leixões wurden noch einige Passagiere aufgenommen. Der Verwalter kaufte dort noch drei lebende Ochsen und weiteres Proviant. Bevor es in den weiten Atlantik ging, lief das Schiff noch Teneriffa an, um ein letztes Mal zu kohlen. 15 Tage später kam das Schiff in Rio de Janeiro an. Nach der Löschung der Eisenteile ging es weiter nach Buenos Aires. Am 3. September kam der Dampfer nach vier Monaten wieder in Hamburg an. Arthur Friese ging zur Musterung und er wurde für die erste Matrosendivision tauglich gefunden und reiste sofort nach Kiel.

Marineausbildung in Kiel

Am 9. September 1910 war er schon in Kiel, er bereitete sich auf seine Ausbildung bei der Marine vor. Die Ausbildungszeit sollte drei Jahre dauern. Nach der Grundausbildung im Januar 1911 wurde er Bursche bei dem Kapitänleutnant Ernst Arnold. Im März wurde der Kapitänleutnant dem Geschwader Ostasien auf der S.M.S. Scharnhorst zugeteilt. Er fragte Arthur, ob er nicht mit ihm nach Ostasien gehen würde. Da Arthur diese Seite der Weltkugel noch nicht kannte, sagte er sofort zu. Nach drei Wochen Heimaturlaub verließ Arthur am 12. April mit den anderen Matrosen die Stadt Kiel. Mit dem Zug ging es nach Bremerhaven direkt in die Halle des Norddeutschen Lloyds. Dort wurden die Matrosen einzelnen Abteilungen zugewiesen. Arthur kam mit der Abteilung „Scharnhorst“ ins Vorschiff. Kurz darauf legte der Ablösungsdampfer „Neckar“ ab in Richtung Nordsee. Viele Menschen waren zum Kai gekommen, darunter viele Angehörige, um den Reisenden nachzuwinken. Arthurs Familie war weit weg im Erzgebirge.

Den Seeweg entlang der englischen und französischen Küste nach Spanien kannte er ja schon, und auch die Fahrt durchs Mittelmeer. Durch den Suez-Kanal ging es weiter Richtung Colombo. In Hongkong hatten die Passagiere zwei Tage Aufenthalt, diese Stadt gefiel Arthur, er beschrieb die Sehenswürdigkeiten der englischen Stadt. Den nächsten Hafen Shanghai erwähnte er nur kurz.

Ganz präzise beschrieb er in seinem Tagebuch ein Tag auf Deck: Morgens um 6 Uhr wurde geweckt, nach dem Waschen gab es Kaffee und belegte Brote. Ab 8 Uhr begann der Dienst und zuerst musste man sein Zeug in Ordnung bringen, waschen und zum Trocknen aufhängen. Nach der Musterung Mittag essen, die Backschafter1 deckten den Tisch mit Fleisch und Kartoffeln. Am Nachmittag flickten die Matrosen ihre Kleidung. Nach dem Abendessen war Freizeit, wer wollte, konnte in einem aufgespannten Persenning2 baden. Um 8 Uhr wurde zum Schlafen gehen gepfiffen.

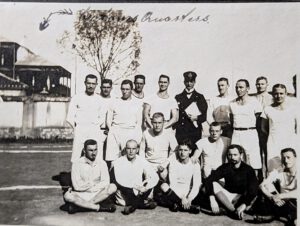

Am 23. Mai 1911 erreichte die „Neckar“ den Hafen von Tsingtau. Hier standen schon die Männer am Kai, die abgelöst wurden, und riefen laut „Hurra“. Arthur hielt sofort Ausschau nach den anderen Schiffen im Hafen; da lag stolz das Flaggschiff des Ostasiengeschwaders, die S.M.S „Scharnhorst“.

Tsingtau

Im Juli des gleichen Jahres verließen die großen Kreuzer „Scharnhorst“, „Gneisenau“, „Leipzig“, „Nürnberg“ und den beiden Torpedobooten „S 90“ und „Taku“ den Hafen von Tsingtau in Richtung Japan und besuchten die Hafenstädte Myadsu und Itzeruga. Dann ging es weiter nördlich zur Insel Sachalin und nach Kostwitsch Bay, hier gab es keine Einwohner mehr, so schrieb Arthur, alle Bewohner waren an einer unheilbaren Seuche gestorben. Die Häuser waren leer. Nur ein russischer Offizier mit 30 Soldaten wohnten dort. Die Offiziere der „Scharnhorst“ gingen in den Wäldern zur Jagd. Arthur begleitete seinen Kapitänleutnant. Die ganze Nacht hindurch pirschten sie durch Sumpf und hohem Gras. Jeder hoffte, einen Bären zu schießen; aber die Beute blieb aus. Alle paar Stunden wurde Rast gemacht, zum Frühstück gab es Eier, Wurst und Brot, dazu Kaffee und Rotwein. In der Mittagszeit wurden Fische gefangen und gebraten, Konserven hatten man auch mitgenommen. Rotwein und Cognac rundeten das Mittagessen ab.

Bevor die Reise weiter ging, brachte das Geschwaderbegleitschiff „Titania“ Kohlennachschub. Auch Arthur musste mithelfen, Kohlen zu schaufeln, abends sahen alle wie die Schornsteinfeger aus.

Mitte August wurde Wladiwostok angelaufen. Mit donnernden Salut liefen die deutschen Schiffe in den Hafen ein. Hier war ein anderes Leben als in der Wildnis, viele Kriegs- und Handelsschiffe lagen im Hafen; die Matrosen trafen sich in Restaurants. Am letzten Tag wurde ein Bordfest gegeben, anschließend ging es weiter nach Korea. Am 31. August trafen die Schiffe wieder in China ein. Zuerst besuchte man Tschifu3 in der Shandong Provinz. Am 3. September liefen die Schiffe Port Arthur4 an. Dieser Hafen war durch dem russisch-japanischen Krieg bekannt geworden. 1904 bis 1905 hatten die Japaner gegen die Russen gekämpft, erstmals in der neueren Geschichte hatte ein asiatisches Land ein europäisches Großmacht entscheidend geschlagen. Arthur ging an Land und sah sich die starken Befestigungen an, hier und da fand er noch Spuren, ein halb abgeschossenes Kanonenrohr und ein zerfetztes Achselstück einer russischen Uniform. In einen anderen Fort fand er ein Abzeichen einer russischen Mütze. Die Granaten und Patronen hatten die Chinesen eingesammelt und trieben damit Handel. Arthur hatte Zeit und besuchte jedes einzelne Fort. Er interessierte sich für die Geschichte, er kannte die genauen Zahlen der Verlusten auf beiden Seiten. Jetzt lebten nur noch Chinesen und Japaner in der Stadt,; nur drei Ausländer wohnten hier.

Arthur Friese war weltoffen, interessiert und zielstrebig. Bevor andere Länder oder Städte besucht wurden, informierte er sich über Einwohnerzahlen und die Geschichte der einzelnen Orte. Als er in Tsingtau ankam, beantragte er einen Bibliotheksausweis und wenn die „Scharnhorst“ im Hafen von Tsingtau lag, nutzte er die Zeit, sich Bücher auszuleihen.

Auf der Rückreise nach Tsingtau wurde noch in der Nähe des Iltis-Friedhofs geankert. Am 23. Juli 1896 hatte es einen schweren Taifun an der Ostküste Shandongs gegeben und das Kanonenboot „Iltis“ war bei Rongcheng gestrandet, 71 Mann waren mit Kapitänleutnant Otto Braun ums Leben gekommen. Die Verstorbenen wurden beim Leuchtturm Moyedao beerdigt. Der Kapitän schickte einige Matrosen an Land, damit sie die Gräber pflegten. Am Morgen des 15. September lief die „Scharnhorst“ in den Hafen von Tsingtau ein.

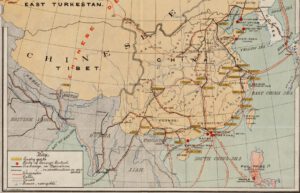

Die nächste Reise ging zur Taku5-Reede in Tientsin6, am 26. November 1911 ging der Chef des Ostasiengeschwaders, Konteradmiral Günther von Krosigk, von Bord und reiste nach Peking weiter. Nach zwei Tagen kam er zurück und das Schiff dampfte zurück nach Tsingtau.

Im Dezember 1911 berichtete Arthur von der chinesischen Revolution. Eigentlich war eine Südsee-Reise geplant. Aber kurzfristig wurden die Pläne geändert. Ein Teil der Matrosen der „Scharnhorst“ wurden auf dem Geschwaderbegleitschiff „Titania“ vorausgeschickt, um die Deutschen in Chinkiang7 zu schützen. Einen Tag später lief auch die „Scharnhorst“ aus, auf der Wusong-Reede bei Shanghai wurde geankert. Die „Scharnhorst“ sollte die „Gneisenau“ ablösen, die weiter die Küste runter fuhr nach Amoy8.

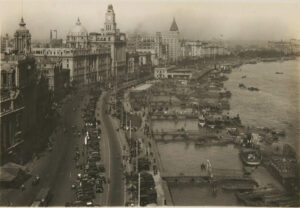

Dann kam das Weihnachtsfest, Arthur war enttäuscht, dass es so eintönig verlief. Die Matrosen sollten Urlaub über die Weihnachtstage bekommen und Arthur wollte sich die Stadt Shanghai anschauen. Doch kurz vor Heilig Abend hatte die Steuerbordwache Unfug getrieben und der Urlaub wurde gestrichen. Arthur war bei der Backbordwache eingeteilt, und auch ihr wurde der Urlaub gestrichen. Aber über das Neujahr fuhr Arthur endlich mit dem Kapitänleutnant Ernst Arnold in die Stadt. Er amüsierte sich gut in der Hafenstadt; er besuchte die Iltissäule, sie wurde zur Erinnerung an die Toten des Kanonenbootes „Iltis“ erbaut und 1898 von Prinz Heinrich von Preußen feierlich eingeweiht.9 Auch den Public Garden und das deutsche Eck mit dem Astorhaus schaute er sich an.

Mitte Januar verließ die „Scharnhorst“ den Hafen von Wusong Richtung Amoy. In seinem Tagebuch schrieb er: „Amoy ist die schmutzigste Chinesenstadt.“ Einen ganzen Nachmittag hatte er Zeit, um sich die Stadt anzusehen. Er wunderte sich, dass so viele Deutsche in Amoy lebten und arbeiteten. Tags darauf ging es wieder zurück nach Wusong, dort wartete schon die „Titania“ mit Kohlennachschub aus Tsingtau. Am 7. Februar besichtigte der Chef des Ostasiengeschwaders die „Scharnhorst“. Erst am 12. Mai kam das Schiff wieder in Tsingtau an.

Prinz Heinrich von Preußen

Im Juli ging es erneut nach Japan, genau wie im Jahr zuvor; von Japan ging die Weiterreise nach Korea, hier wurde die Stadt Tschemulpo10 angelaufen. Als die Nachricht vom Tode des japanischen Kaisers bekannt wurde, lief das Schiff wieder Japan an. Am 13. August lag die „Scharnhorst“ im chinesischen Hafen von Schangheikuan11. Arthur freute sich, nun endlich das Ende der großen Mauer zu sehen. Im Jahr zuvor hatte er mit der Mannschaft die Große Mauer gesehen, doch da hielten die italienischen Soldaten eine Schießübung ab und man konnte sich nicht frei bewegen. Dieses Jahr hoffte er wieder die Große Mauer zu sehen, doch die Mannschaft bekam keinen Urlaub.

Es kam ein Telegramm aus Berlin an mit der Aufforderung, dass die „Scharnhorst“ nach Wladiwostok laufen sollte und den Bruder des Kaisers abholen sollte. Seine königliche Hoheit Prinz Heinrich von Preußen kam aus Deutschland, um in Vertretung seines Bruder, Kaiser Wilhelm II, an der Beisetzung des japanischen Kaisers Mutsuhito teilzunehmen.

Die „Scharnhorst“ lief sofort wieder aus Richtung Taku in Tientsin. Hier wurden Offiziere abgeholt, die mit zum Empfang des Kaiserbruders in Wladiwostok fahren wollten. Man legte noch eine dreitägige Pause in Tschifu ein, bevor man am 26. August morgens um 9 Uhr bei donnernden Salut der Landgeschütze und der russischen Kriegsschiffe in Wladiwostok einlief. Erst am 31. wurde seine königliche Hoheit erwartet, so bekamen die Matrosen bis zu diesem Zeitpunkt Urlaub.

Gegen 5 Uhr morgens lief der Zug in den Bahnhof ein, ein Auto brachte den Prinzen sofort zum Hafen und schiffte sich auf der „Scharnhorst“ ein. Prinz Heinrich machte anschließend eine Stadtrundfahrt und besichtigte den Kreuzer „Leipzig“; um 8 Uhr abends verließ das Geschwader den russischen Hafen. Am 4. September erreichten die Schiffe Tsingtau und legten an Mole 2 an. Die Offiziere des 3. Seebataillon und der Matrosenartillerie empfangen den Prinzen. Es regnete in Strömen. Am nächsten Tag abends um 5 Uhr verließ der Prinz Tsingtau wieder, um nach Japan zu reisen. Die „Scharnhorst“ brachte ihn nach Yokohama, von dort reiste Prinz Heinrich nach Tokio, wo die Beisetzung stattfand. Viele europäische und amerikanische Schiffe lagen auf Außenreede. Arthur bekam Urlaub und nutzte die Zeit, um sich die Umgebung von Yokohama anzuschauen. Von der Beerdigung des Kaisers berichtete er: „Am 13. September 1912 war die Beisetzung, nachts 12 Uhr. Dazu wurde erst abends von 11 bis 12 Uhr jede Minute ein Schuss, und dann morgens von 3 bis 4 Uhr Salut geschossen, der sogenannte Trauersalut.“ Am 17. schiffte sich Prinz Heinrich von Preußen wieder ein und die „Scharnhorst“ dampfte nach Kobe in Begleitung der „Leipzig“. Dort gingen die Leutnants von Bord und fuhren mit dem Reichspostdampfer „Göben“ nach Hause. Der nächste Halt war Nagasaki, die S.M.S. „Emden“ gab Prinzensalut. Dort lagen auch die Kanonenboote „Iltis II“ und „Jaguar“. Am 24. ging es weiter nach in Begleitung der „Leipzig und der „Emden“, auf dem Weg nach Tsingtau trafen sie noch die S.M.S. „Gneisenau“ und die beiden Torpedoboote „S 90“ und „Taku“. Am 26. September machte die „Scharnhorst“ an Mole 2 fest und seine königliche Hoheit ging von Bord.

Danach ging der Dampfer in die Werft zur Reparatur; die Matrosen beteiligten sich an Schießübungen. Die nächste Reise ging erneut nach Shanghai. Während der Weihnachtstage lag die „Scharnhorst“ an der Mole 2. Es wurden schon Vorbereitungen für nächste Reise getroffen.

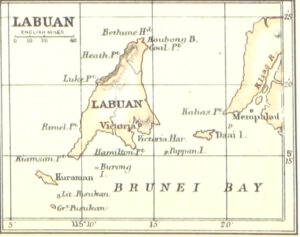

Schon am 27. Dezember brach die „Scharnhorst“ in die Südsee auf. Ein neues Abenteuer für Arthur, es war ihm auch recht, dass sie Tsingtau verließen, denn nun brach der Winter an und es wurde kalt. In Amoy ging man vor Anker, dort lag schon die „Gneisenau“ und die „Titania“ kam wieder mit Kohlen. Gemeinsam feierten die Matrosen das neue Jahr auf der Insel Kulungsu12. Am 3. Januar dampften die „Scharnhorst“ und die „Gneisenau“ nach Süden. Der nächste Hafen war auf der Insel Borneo. Die Schiffe ankerten vor der kleinen britischen Insel Labuan im Sultanat Brunai. Arthur wunderte sich über die üppige Vegetation, er ließ sich mit seinen Kumpels von den Eingeborenen Kokosnüsse, Ananas und Bananen servieren.

Als sie den Äquator überquerten, wurden diejenigen getauft, die noch nicht den Äquator überquert hatten. Jeder, egal welchen Rang er hatte, musste diese Zeremonie mitmachen. Am 14. Januar wurde im Hafen von Niederländisch-Batavia13 festgemacht. Arthur klagte über die enorme Hitze. Alle Matrosen bekamen jede Woche zweimal Chinin verabreicht, um gegen Malaria zu schützen. Arthur beschrieb es als schrecklich bitter und zudem verursachte es Kopfschmerzen. Er meinte: „Es macht den Menschen kaputt.“ Am 2. März war diese Südsee-Reise zu Ende und die „Scharnhorst“ steuerte wieder den Heimathafen Tsingtau an.

Schon am 1. April lief das Geschwader mit sämtlichen Schiffen in Richtung Japan aus . Es war Arthurs dritte Japanreise. „Es war wie in den Jahren zuvor“, so schrieb er. Am 7. Mai kam er wieder in Tsingtau an. Das war seine letzte Reise auf der „Scharnhorst“. Am 27. Mai 1913 verließ er die Marine und kehrte nach Hamburg zurück.

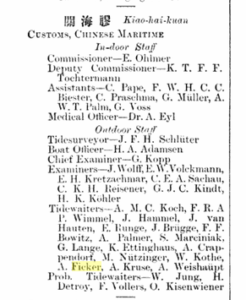

Kaiserlicher Chinesischer Seezoll

Was sollte er nun machen? Als Schlachter arbeiten wollte er nicht. Er hatte drei Jahre in der Marine gedient, davon zwei Jahre in Fernost. Zuvor war er zwei Jahre auf Handelsschiffen unterwegs. Er hatte wertvolle Erfahrungen gesammelt und hatte sich weiter gebildet. Da passte es gut, dass zu jener Zeit Angestellte beim Kaiserlichen Chinesischen Seezoll gesucht wurden. Das war die Gelegenheit wieder nach Tsingtau zu kommen. Die Stadt war in den letzten zwei Jahren so etwas wie seine Heimat geworden. Er legte ein Examen ab und wurde sofort angestellt. Zunächst musste er einen Vertrag unterschreiben, der nur Verpflichtungen enthielt. Die Überfahrt nach Tsingtau musste er selbst bezahlen. Er musste sich für fünf Jahre verpflichten und hatte einen Probezeit von einem halben Jahr. Dann musste er sich verpflichten, in seiner Freizeit die englische und die chinesische Sprache zu lernen Nach fünf Jahren hatte er das Recht, weiter für den chinesischen Seezoll zu arbeiten, aber mit monatlicher Kündigung bis zur Vollendung des neunten Jahres. Dann würde er für ein halbes Jahr bezahlten Urlaub bekommen. Er konnte sich sehr gut vorstellen in China zu bleiben. Aber es kam alles anders.

Als er in Tsingtau ankam, übernachtete er die ersten Tage im Seemannshaus. Dann wurde ihm eine Wohnung im Zollgebäude in Tapautau14 zugewiesen, eigentlich war diese Wohnung nicht für Europäer vorgesehen, da sie „zu klein und baufällig“ erschien. Aber Arthur richtete sich sein Zimmer ein, so gut es ging. Die Einrichtung bestand aus einem Bett, einem Waschtisch, einem Tisch mit zwei Stühlen und einen Spiegel. Einen Schrank gab es nicht. Aber Arthur war talentiert, er baute sich ein Drahtgestell mit Vorhängen. Außer ihm wohnte noch ein Deutscher dort und einige Chinesen.

Zuerst hatte er Dienst im Großen Hafen, der war langweilig, es war zu wenig zu tun und es gab zu viele Angestellte. Nach einigen Wochen nahm er den Dienst in Tapautau auf; morgens um 6 Uhr begann seine Arbeitszeit, er schrieb sich in ein Buch ein, das in der Zollstation lag und dann machte er seinen Rundgang. Wenn ein großer Dampfer angekommen war, fuhr er mit einem kleinen Boot hinaus. Die Dampfer konnten nicht in den Hafen einlaufen und mussten außerhalb der Wellenbrecher vor Anker gehen. Meistens waren es japanischer Dampfer, die Holz brachten. Nach dem Rundgang ging er zum Frühstück. Um 9 Uhr begann das Borden der Dschunken. In einem kleinen Boot fuhr er mit zwei Chinesen von Dschunke zu Dschunke.

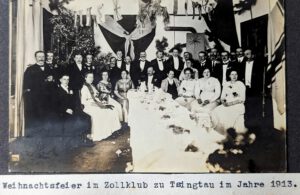

Die Seeleute mussten angeben, was sie transportierten und der chinesische Kollege trug alles in ein dafür bestimmtes Buch ein. Danach fuhr Arthur wieder ins Zollbüro und trug alles in ein Klonierungspapier ein und das wurde dem Hauptzollamt gemeldet. Danach mussten die Eigentümer der Dschunken ihren Zoll entrichten. Im Zollgebäude wurde nur deutsch gesprochen, aber die Berichte wurden in englischer Sprache verfasst. Zum Mittagessen ging Arthur jeden Tag ins Klubgebäude. Am Nachmittag machte er wieder einen Rundgang und fragte wieder bei Dschunken nach, was sie geladen hatten. Um 6 Uhr abends trug er sich wieder im Buch aus. Abends ging er manchmal wieder ins Klubhaus und trank mit anderen Deutschen ein Glas Bier und tauschte Erfahrungen aus.

In der ersten Zeit musste er sich mit seinem Kollegen abwechseln, einer hatte Tagesschicht, der andere Nachtschicht, immer von 6 bis 6 Uhr. Sonntags hatte er frei. Im Sommer ging er gerne zum Baden am Strand. Außerdem verabredete er sich mit Kollegen und sie mieteten eine Droschke und fuhren ins Laoshan-Gebirge. An anderen freien Tagen ging er allein spazieren, gerne durch die chinesischen Dörfer. So lernte er das wahre Leben der Chinesen kennen, so meinte er, denn die Chinesen, die in Tsingtau lebten, hätten schon eine europäische Art angenommen. In den Dörfern fand er die ursprüngliche Lebensart der Chinesen und er versuchte, sein chinesisch anzuwenden.

Am 16. April 1914 kam eine Nachricht aus Peking. Arthur sollte mit dem nächsten Dampfer abreisen, er wurde in die Stadt Shashi am Jangtze versetzt. Innerhalb von zwei Tagen hatte er alles geregelt und er fuhr mit einem japanischen Dampfer nach Shanghai. Im Hafen von Tsingtau kamen seine Kollegen und gaben ihm Geleit bis zum Schiff. Noch zwei andere Kollegen wurden versetzt, einer nach Nanking und einer nach Changsha. Die Zurückgebliebenen riefen „Lebewohl“ und schwenkten Taschentücher. Ein Kollege nahm seine japanische Ehefrau und zwei Kinder mit. Nach etwa 36 Stunden kam der Dampfer in Shanghai an und alle gingen von Bord.

Es war ein Gewimmel im Hafen, große Dampfer, kleine Fähren und vor allem kleine Dschunken tummelten sich auf dem Wasser, Flaggen aus aller Herren Länder wehten im Wind. Arthur freundete sich mit dem Kollegen, der nach Changsha reiste, an und beide mieteten ein Zimmer bei der Witwe Dietrichsen in der Szechuan15Straße. Frau Dietrichsen vermietete in ihrem Haus Zimmer nur an deutsche Durchreisende. Abends ging Arthur noch einmal zum Bund, um das Treiben auf dem Wasser zu beobachten. Am 22. April abends um 9 Uhr reisten Arthur und sein Freund mit einem Flussdampfer der Jardine Matheson & Co., Richtung Hankou16. Es gab noch vier Mitreisende in der ersten Klasse, eine Missionsschwester und drei Engländer. Das Zwischendeck war voll mit Chinesen. Arthur stand bis zum späten Abend an Deck, er war beeindruckt vom Wasserlauf und von den Stromschnellen, oft wurden große Erdschollen mitgerissen. Er betrachtete die Vogelwelt und beobachtete das Verladen von Waren in den kleinen Häfen. Nach einigen Tagen legte das Schiff im Hafen von Hankou an. Hier ging Arthur von Bord und blieb dort zwei Tage. Er schlief bei einem früheren Kollegen aus Tsingtau. Abends ging er in den deutschen Klub. Die Stadt gefiel ihm, aber schon zwei Tage später reiste er weiter mit dem chinesischen Dampfer „Maida“ nach Shashi, er war der einzigste Gast in der ersten Klasse. Am 30. April legte der Dampfer in Shashi an. Kollegen holten ihn ab, die ihm seine Wohnung zeigten. Sein Gepäck wurde von den chinesischen Zollkulis vom Hafen abgeholt.

Erst schaute er sich die Gebäude der Zollverwaltung an. Es gab ein großes Dienstgebäude und ein Wohnhaus für den Direktor, der aus Irland kam. In einem großen Garten, der mit einer Mauer umgeben war, lagen noch zwei Gebäude, in einem wohnte der Hafenmeister, im zweiten ein Zollgehilfe 3. Klasse; auch eine Bibliothek war dort untergebracht. Das Zollpersonal bestand aus sechs Europäern und vielen Chinesen. Der Zolldienst war hier angenehmer als in Tsingtau. Von Zeit zu Zeit musste er auch die Außenstationen besuchen, da mussten die kleinen Boote durch Dschungelgebiet, meist war das Wasser so seicht, dass Chinesen die Boote durch Schlamm ziehen mussten. Durch die enorme Hitze im Sommer fühlte er sich müde. Er hatte an den Wochenenden fleißig chinesisch gelernt und im Juni legte er seine Prüfung ab, die er mit „sehr gut“ bestand. Er hatte 800 Zeichen gelernt, die wichtigsten hatte er in ein Vokabelheft eingetragen und zudem hatte er Zettel mit einzelnen Schriftzeichen zurecht geschnitten. Darauf schrieb er auch Satzbeispiele in englischer Sprache. So lernte er beide Sprachen gleichzeitig.

Krankheit

Ein paar Tage nach seiner Prüfung wurde er krank, der japanische Arzt stellte Amöben-Ruhr fest. Der gab ihm eine süßlich schmeckende Medizin, die aber nicht half. Die Bauchschmerzen wurden schlimmer und er reiste mit dem Dampfer nach Itschang17, dort gab es ein Krankenhaus. Der Dampfer legte am späten Abend an, ein Kollege vom Zoll holte ihn ab und nahm ihn zuerst mit in seine Wohnung. Er war Irländer und erzählte ihm, dass in Europa der Krieg ausgebrochen sei. Arthur konnte nicht an Krieg denken, seine Bauchschmerzen und das Fieber ließen keinen klaren Gedanken zu. Am nächsten Morgen fuhr Arthur mit der Rikscha zum Krankenhaus und der Arzt bestätigte, dass er an Amöben-Ruhr erkrankt war. Eine englische Krankenschwester sorgte sich behutsam um ihn, sie brachte ihn heiße Milch ans Krankenbett und sie gab ihm Spritzen. Und sie saß oft an seinem Bett, um mit ihm zu plaudern. Den Arzt sah Arthur selten.

Kriegsbeginn

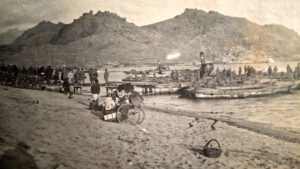

Nach einigen Tagen hatte der deutsche Konsul herausbekommen, dass ein Deutscher im Missionskrankenhaus von Itschang lag. Dieser kam vier- bis fünfmal an Arthurs Bett, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Er teilte ihm mit, dass jeder Mann in Tsingtau gebraucht wurde. Er selbst und auch sein Sekretär würden in Itschang gebraucht, zur Wahrnehmung und und Vertretung deutscher Interessen. Der englische Arzt erklärte ihm, dass er nicht transportfähig war. Am nächsten Tag wurde bekannt gegeben, dass England Deutschland den Krieg erklärt hatte; danach wurde Arthur entlassen. Der Konsul hatte schon ein Ticket für den Flussdampfer „Vaterland“ gekauft. Am 7. August verließ Arthur Itschang, nachmittags war er schon in Shashi. Er packte seine Sachen, seine neu gekauften Möbel verkaufte er an einen Amerikaner. Beim Zolldirektor musste er seinen Verzicht auf den Zolldienst unterzeichnen. Abends feierte er noch den Abschied mit den Engländern. Alle Kollegen verabschiedeten sich von ihm und wünschten baldige Rückkehr. Der Dampfer ging bis Hankou, hier ging Arthur zum Konsulat, er erhielt Auskunft über die Weiterreise und 80 mexikanische Dollar. Er löste eine Fahrkarte der Hankou-Peking-Bahn, die Fahrt dauerte einen Tag und eine Nacht und kostete 29 Dollar. Am 11. August lief der Zug in den Pekinger Bahnhof ein. Mit der Rikscha ließ er sich zur deutschen Gesandtschaft bringen, dort wurde ihm ein Zimmer zugewiesen. Hier waren viele Deutsche, mit denen er gemeinsam zu Abend aß, alle wirkten ziemlich vergnügt. Am nächsten Morgen löste er eine Fahrkarte nach Tsingtau für 18,30 Dollar und fuhr mit einem anderen Deutschen nach Tientsin, nach kurzem Aufenthalt ging es nach Tsinanfu18. Von dort fuhr der Zug nach Tsingtau erst am nächsten Morgen ab. Arthur übernachtete in dem Gasthaus „Trudel“, das überfüllt war. Am nächsten Morgen war der Zug nach Tsingtau voll mit jungen Männern. Am 13. August fuhr der Zug in den Bahnhof von Tsingtau ein. Ein Feldwebel des Seebataillons wartete schon. In geschlossener Gruppe marschierten alle Neuankömmlinge zur Bismarckkaserne, hier wurden alle in Land- und Seesoldaten sondiert. Arthur kam zur Marine und wurde mit einer Rikscha weiter zu den Iltiskasernen gebracht. Dort wurde ihm ein Bett in der Mannschaftsstube zugeteilt. Arthur ruhte sich von den Strapazen dieser langen Reise aus. Am anderen Morgen wurde er vom Stabsarzt untersucht, der schickte ihn ins Lazarett; obwohl er sich nicht so schwach fühlte wie in Shashi, musste sofort musste er sich ins Bett legen. Der Arzt verordnete drei Wochen Bettruhe bei Schleimsuppe und Reiswasser. Sein Körpergewicht hatte sich von etwa 70 kg auf 50 kg reduziert. Die Pflege im Lazarett übernahmen Frauen aus Tsingtau. Er lag im Ruhrsaal des Lazaretts, der voll belegt war; zwei Männer starben. Als die Schleimsuppenzeit vorbei war, wurde er in einen anderen Krankensaal verlegt. Dort blieb er noch mal vier Wochen. Obwohl er sich immer noch nicht wohl fühlte, wurde er am 23. September19 als tauglich entlassen. Er wurde der Batterie 1 zugewiesen, diese hatte 96 Kopfstärke und 6 Kanonen. Er hauste in den kommenden Tagen in einer Schlucht, wo Munition und Lebensmittel lagerten. Dort stand auch ein Kochherd. Nun kam ihm seine Erfahrung als Schlachter zu Gute. Er schlachtete Schweine, machte Wurst, er kochte und verteilte das Essen. So ging es bis zum 3. November weiter, er wurde wieder krank, trotzdem marschierte er mit zu der Bismarckkaserne und alle wurden im Keller einquartiert. Am selben Abend ging der Marsch weiter zum Moltkeplatz, in Erdlöchern hausten die Soldaten bis zum 6. November, Arthur ging es immer schlechter, in der Nacht zum 7. November wurde er wieder ins Lazarett gebracht, nun kam er nicht ins Hauptlazarett, sondern ins Hilfslazarett der Deutsch-Chinesischen Hochschule. Noch in der selben Nacht fiel Tsingtau in die Hände der Japaner. Am 7. November morgens um 6.23 Uhr wurde die weiße Flagge gehisst. Arthur blieb noch einige Tage im Lazarett der Hochschule, er hatte gehört, dass die Angestellten des chinesischen Zollamt vorläufig entlassen wurden. Der Arzt erlaubte ihm nicht, zu gehen. Dann hörte er, dass die leicht Kranken vielleicht schon am 16. November an die Japaner überführt werden sollten. Arthur wollte nicht in Gefangenschaft. Nun wollte er fliehen. Mit einer Rikscha fuhr er zum Zollgebäude in Tapautau und meldete sich beim Hafenmeister an. Mit zwei weiteren Deutschen teilte er sich ein Zimmer. Doch am 17. kam der Befehl, dass sich der größte Teil der Zollbeamten einen Tag später im Hof des Zollgebäudes anzutreten hätten. Die Japaner befahlen: „Stillgestanden! Rechts um, ohne Tritt, Marsch.“ Der Trupp setzte sich in Bewegung Richtung Taitungschan20. Dort wurden alle in einem geräumten Pferdestall untergebracht. Die Gefangenen kochten auf einem offen Feuerofen. In einer Ecke des Stalles hing ein Ochsenhinterviertel. Einige Deutsche hatten zur Genüge Kaffee und Tee mitgebracht. Am nächsten Morgen um 3 Uhr wurden alle geweckt und mussten nach Schatzekou21 marschieren. Als es hell wurde, drehte Arthur sich noch einmal um, von Tsingtau war nichts mehr zu sehen. Der Weg war matschig, in den Tagen zuvor hatte es nur geregnet. Um 10 Uhr kamen sie in Schatzekou an, um die Mittagszeit fingen die Japaner an, die Gefangenen auf den Dampfer „Kotohira“ zu bringen. Mit großen Schwimmkränen wurden die Deutschen übergesetzt. Dann ging das Schiff auf Kurs und die Fahrt nach Japan begann. Die chinesische Küste verlor sich im Nebel.

1 die Backschafter waren für die Truppenverpflegung zu ständig

2 eine Art Abdeckplane

3 auch Zhifu oder Chefoo, heute Yantai

4 heute Dalian

5 heute Dagu

6 heute Tianjin

7 heute Zhenjiang

8 heute Xiamen

9 die Säule stand am Bund, Ecke Beijinglu und wurde 1918 wieder abgerissen

10 heute Incheon

11 heute Shanhaiguan

12 heute Gulangyu

13 heute Jakarta

14 heute Dabaodao

15 heute Sichuan

16 heute ein Stadtteil von Wuhan

17 heute Ychang

18 heute Jinan

19 Quelle: www.tsingtau.info

20 heute Taidongshen