Gefangenschaft in Japan

Arthur bekam die Gefangenen-Nummer 3318. Die Unterbringung auf dem Schiff war unangenehm. Im Zwischendeck waren kleine Verschläge, eine Art Mulde, so dass ein normal großer Mann liegen konnte. Aufrecht stehen konnte man nicht. Zu essen gab es nicht. Zu trinken gab es nur frisches Wasser. Ein Japaner vom Küchenpersonal verkaufte etwas Reis, der nur im Wasser gequollen war. Am dritten Tag wurde die See unruhiger, viele musste sich übergeben, Arthur bekam Kopfschmerzen. Zwei Torpedoboote begleiteten den Dampfer, immer auf Abstand.

Am vierten Tag lief der Dampfer Moji an, hier herrschte reges Leben. Nach den Zollangelegenheiten kam der Arzt an Bord. Alle Deutschen mussten sich in eine Reihe stellen, der Arzt lief die Linie ab, schaute den Männern in die Augen, auf dem Rückweg ließ er sich die Handflächen zeigen. Dann wurden sie mit vier Fähren an Land und sofort in einen großen Eisenbahnschuppen gebracht. Der „Frauen- und Jünglingsverein“ hatte belegte Weißbrotscheiben vorbereitet. Alle waren ausgehungert.

Lager Kumamoto

Gegen Mittag brachte ein Zug die Gefangenen nach Kumamoto. Vom Bahnhof aus marschierte die Gruppe durch die Stadt, ein großer Teil der Bevölkerung stand am Straßenrand und gafften die Gefangenen an. Die Deutschen wurden dann auf acht verschiedenen Tempel eingeteilt, Arthur kam in den Tempel Amidaji. Die Tempelanlage wurde erst kurz vor der Ankunft für die Gefangenen geöffnet, insgesamt kamen hier 651 Deutsche unter. Kurz nach der Ankunft gab es das erste warme Essen, eine Kohlsuppe. Für alle war es ein Wohlgefühl, denn es war die erste warme Mahlzeit seit Tsingtau. Ein japanischer Oberleutnant fragte, ob das Essen geschmeckt hätte. Alle lobten die Kohlsuppe, obwohl sie nicht schmackhaft war. Zum Schlafen bekam jeder einen Strohsack und sechs Decken.

Das Weihnachtsfest stand vor der Tür und es kam Wehmut auf. Aber die Japaner versuchten, es den Gefangenen nett zu gestalten. Der Frauen- und Jünglingsverein schickte Tannenbäume, die mit Papierschmuck behängt waren. Es gab an den Weihnachtstagen ein besonderes Essen, das aus einer Suppe und einer gebratenen Ente bestand. Sogar Salzkartoffeln gab es. Freunde aus Tsingtau und anderen Teilen Chinas schickten Geschenke. Zum Neujahrstag schenkte die Firma Siemens & Schuckert jeder Tempelmannschaft einen Fußball.

Jeden Samstag wurden die Männer zum Baden in die städtische Badeanstalt geführt. Es gab hier bestimmte Regeln; das Becken war klein und hatte warmes Wasser. Draußen musste man sich erst abwaschen, bevor man hineinging. Junge Mädchen passten auf, das alles geordnet ablief.

Im März waren in einigen Tempeln Männer an Typhus erkrankt. Es wurden alle Gefangenen untersucht und sie bekamen vorsorglich Spritzen gegen diese Krankheit. Einigen wurde ganz übel davon, aber Arthur merkte nichts davon. Die Tempel wurden vollständig ausgeräumt und die Wände abgespritzt. Schon bald kehrte wieder Ruhe ein.

Ende März kam endlich Post. Arthur bekam zwei Karten von der Familie aus Schlettau. Sofort bei Ankunft im Lager durfte jeder Gefangene an seine Familie schreiben. Zwei Brüder von Arthur waren im Krieg in Europa und zwei weitere rechneten damit, dass sie bald eingezogen würden.

Da das Essen stets sehr mager war, kaufte sich Arthur gemeinsam mit einem Kameraden in der Kantine einen Schinken. Sie waren aber ganz sparsam, jeden Tag nur eine Scheibe. Arthur hatte noch Guthaben auf der Hongkong & Shanghai Bank in Shanghai. Er schrieb einen Brief an einen deutschen Schlachter in Shanghai, dass er ihm jede Woche ein Wurstpaket im Wert von sechs Dollar schicken sollte. Ab und zu gab es auch Schwarzbrot und Butter von der Firma Siemens & Schuckert. Ende Mai kam die Nachricht, dass die Tempelanlage als Gefangenenlager aufgelöst wird.

Kurume

Am 9. Juni wurden alle Gefangenen ins Lager Kurume verlegt. Die Fahrt mit dem Zug dauerte drei Stunden. Dann wurde durch die Stadt Kurume marschiert, anschließend über eine Straße, die durch Felder und an einzelnen Gehöften vorbei führte. Dieses Lager war früher ein Hilfslazarett gewesen. Es bestand aus 16 Baracken, daneben zwei Baracken für die Offiziere und kleineren Baracken für Zensur, Post, Kantine, Garküchen und Baderäume. In jeder Baracke lagen 80 Männer.

Hier gab es viel mehr Gefangene als in Kumamoto. Im Ganzen waren es 1300 Männer, davon 600 aus Kumamoto. Im Juli brachten die Japaner die restlichen deutschen Vorräte aus Tsingtau und verteilten sie an die Gefangenen: Hartbrot, Dörrkartoffeln, Büchsenfleisch und Fischsalat. In den kommenden Wochen ga es nur noch diese Vorräte. Dabei waren alle jetzt an frisches Brot und Gemüse gewöhnt. In diesem Lager war es allgemein etwas strenger als in Kumamoto. Als ein Deutscher auf dem Bett saß und eine Zigarette rauchte, bekam er 17 Tage strengen Arrest.

Am 22. Juli starb Vizefeldwebel Dr. Max Emoan. Er hatte die Weilsche Krankheit. Er wurde nur 27 Jahre alt. Arthur kannte ihn schon aus dem Lager Kumamoto, er war mit ihm nach Kurume verlegt worden. Viele Mitgefangene erwiesen Max Emoan die letzte Ehre, der Leichenzug dauerte über eine Stunde bis zu dem Militärfriedhof.

Da jetzt so viele Leute im Lager waren, hatten einige das Bedürfnis, die Zeit mit etwas Nützlichem zu verbringen. Es bildeten sich Lerngruppen und die „Geistig-Vollkommenen“ boten sich als Lehrer an. So wurde Sprachen, Mathematik, Bauwesen und Maschinenkunde gelehrt. Andere haben sich Blumen- und Gemüsebeete zwischen den Baracken angelegt. Auch wurde viel musiziert. Jeder versuchte, sich irgendwie Beschäftigung zu suchen.

Arthur Frieses Dokumentierung ging nur bis zum 1. August 1915. Möglicherweise gab es nicht viel zu berichten, jeder Tag sah wie der andere aus. Die Wochen, Monate und Jahre gingen eintönig vorüber.

Das Einzige, was er später mündlich überlieferte, war, dass sein Freund und er sich weibliche Brieffreundschaften in Deutschland suchten. Seine Brieffreundin Marie Rabe schickte ihn ein Foto aus Walkenried im Harz.

Mehr als vier Jahre später, im Dezember 1919 fing er wieder an zu schreiben. 17. Dezember 1919: „Am 31. Dezember soll der Abtransport sein. Drei Dampfer sind gechartert. Sie werden erst umgebaut, ihre Fertigstellung nimmt 30 bis 35 Tage in Anspruch. Die Namen sind: „Kifuku Maru“, „Hofuku Maru“ und „Himalaya Maru“. Auf jedem Dampfer kommen ungefähr 1000 Mann. Ein vierter Dampfer für den Rest soll gechartert werden.“

Wieder kam Weihnachten; das sechste Weihnachtsfest in Gefangenschaft. Arthur fühlte sich überhaupt nicht weihnachtlich. Er dachte nur an die Abreise. Die Freiheit nach so vielen Jahren war das größte Geschenk. Aber der Gedanke an die Freiheit war ihm so fern, er konnte keine klaren Gedanken fassen. Am heiligen Abend bekam er schon einen Teil des Reisegeldes, 50 Yen, einen Teil hatte er sofort nach Hause überwiesen. Er schrieb den letzten Brief an die Familie.

Am 31. Dezember nachmittags sammelten sich alle draußen auf dem Hof. Da mussten sie nach dem Alphabet antreten. Jeder bekam noch ein halbes Brot und je zwei Mann eine Dose Bücklinge. Aus der Lagerbaracke erklang eine Trompete, es war der Inspektor Hermann, der seinen Kameraden ein Abschiedslied blies. Zuerst herrschte eine tiefe Stille. Die Gruppe von 812 Männern setzte sich langsam in Bewegung Richtung Bahnhof; alle stimmten nun gemeinsam das Heimatlied an. Der Gesang wollte nicht enden, wenn die hinteren Reihen aufhörten, stimmte die vordere Reihe wieder von Neuem an. Die Trompete war längst nicht mehr zu hören. Am Bahnhof nahmen einige Abschied von Freunden, die erst mit dem nächsten Dampfer fuhren. Je 40 Mann stiegen in einen Waggon. Jeder Gefangene atmete auf, als der Zug gegen 23 Uhr langsam mit 22 Waggons anfuhr. Ein weiterer Waggon war für die Kranken reserviert. Um 5.58 Uhr traf der Zug in Moji ein. Am 1. Januar fuhr die „Himalaya Maru“ von Moji durch den Inlandsee nach Kobe, dort wurde noch Ladung aufgenommen. Die Firma Illis & Com. hatte nur das Zwischendeck gechartert ,die Verpflegung hatte die Firma Riemers & Comp. geliefert. Kochen und Backen erledigten die ehemaligen Gefangenen selbst.

Von Kobe aus lief das Schiff auf direktem Wege Singapur an. Am 11. Januar notierte Arthur: „Ich glaube, ich habe mich ein wenig erkältet.“ Am nächsten Tag blieb er mit hohem Fieber und starken Kopfschmerzen in seiner Koje. Erst drei Tage später ging er ins Lazarett, der Arzt wies ihm ein Bett in der Krankenstation zu. Das Fieber hielt an, er wurde in einen anderen Raum umgelegt mit nur sechs Kojen; da war es luftiger. Am 18. Januar, kurz vor Singapur starb ein Kamerad, er hatte neun Tage mit einer Lungenentzündung im Lazarett gelegen. Der Tote wurde draußen an Deck aufgebahrt. Am nächsten Tag kam der Sarg an Bord. Die Engländer gestatteten nicht, dass auch nur eine Person den Sarg begleitete und an Land ging. So hielt der Transportführer eine kleine Leichenfeier. Am 22. Januar wurde die Straße von Malakka passiert, die See war ruhig. Am 24. wurde Arthur aus dem Lazarett entlassen. Vormittags wurde der Hafen Sabang im Norden der indonesischen Insel Sumatra angelaufen. Alle durften von Bord gehen. Arthur streifte durch den Ort, er beobachtete, wie die Menschen hier lebten, er schaute sich die Tier- und Pflanzenwelt an. Während das Schiff am nächsten Tag wieder ablegte, blieben 13 Männer in Sabang, sie hatten hier Arbeit gefunden. Am 28. passierten sie die Insel Ceylon, legten aber nicht an. Am 10. Februar erreichte die „Himalaya Maru“ die Enge des Roten Meeres, das Schiff ankerte auf Reede vor Suez. Mit einem Lotsen fuhren sie durch den Suez-Kanal und legten in der Stadt Port Said an. Hier wurden noch einmal Kohlen aufgenommen. Auch Proviant wurde noch eingekauft, darunter zehn Schweine und und vier Hammel. Abends um 9 Uhr kam ein Mann über das Fallreep hochgeklettert und rief ihnen zu, dass er mitfahren wolle. Aber die Polizisten verweigerten ihn den Zutritt des Schiffes. Er versuchte daraufhin, die arabischen Polizisten zu bestechen. In einem kleinen Polizeiboot diskutierten sie, aber die Polizisten blieben dabei. Der Mann, der sich als Holländer ausgab, versuchte wieder auf die „Himalaya Maru“ zu kommen; gerade als er oben ankam, ging das Licht aus und der Mann kam unerkannt aufs Schiff. Arthur berichtete von einem Zeltlager in Port Said mit fast 700 internierten Deutschen. Wahrscheinlich kamen sie aus Indien und warteten auf die Weiterfahrt. Der Dampfer „Main“ hatte zuvor den Hafen von Port Said verlassen und einige Passagiere wegen Influenza dort gelassen.

Am 13. Februar lichtete die „Himalaya Maru“ die Anker und die Reise ging durchs Mittelmeer bis nach Gibraltar. An Land ließen die Engländer die Passagiere nicht. Die Halbinsel war so klein, dass man das Gewimmel von Bord aus beobachten konnten. Hier wurden noch 800 Tonnen Kohlen aufgenommen, danach dampfte das Schiff in den Atlantischen Ozean. Am 26. Februar passierte sie den Ärmelkanal bei Dover – Calais. In den nächsten Tagen war der Nebel so dicht, dass man nicht weiter fahren konnte. Am 2. März sah man die Ostfriesischen Inseln. Ein deutsches Torpedoboot kam ihnen morgens früh entgegen. Von hier aus begleitete das Boot die „Himalaya Maru“ bis Wilhelmshaven. Es wurden schon Merkblätter mit Verhaltensegeln im Durchgangslager Wilhelmshaven verteilt; im Jadebusen kamen noch zehn Minenboote entgegen, die Besatzungen begrüßten die Passagiere aus Fernost mit Hurra-Rufen. Um elf Uhr lief die „Himalaya Maru“ in den Hafen von Wilhelmshaven ein und machte an der Schleuse fest. Die Molen waren dicht gedrängt mit Menschen, deren Hurra-Rufe kein Ende nehmen wollte. Die Kapelle der Nordsee-Garde spielte. Kurz nach zwölf Uhr wurde der Frachter zur Ausschiffungsmole geschleppt. Hier konnte jeder von Bord gehen, an der Mole standen Zivilisten, die jeweils 20 Männer in Empfang nahmen und zu den vorläufigen Wohnorten führte. Arthurs Zwanzigschaft wurde zum Wohnschiff „Stein“ geführt. Nach dem Essen wurden die Personalien aufgenommen und jeder Mann bekam 50 Mark. Danach telegrafierte Arthur seiner Familie. Seine Brieffreundin erwähnte er nicht. Dann gingen die ersten 500 Mann zum Abendessen, es gab Graupensuppe und eine Scheibe Schwarzbrot. Am Abend gab es eine Unterhaltungsvorstellung, aber Arthur ging mit einem Freund durch die Straßen von Wilhelmshaven.

Am 3. März wurde jede Zwanzigschaft zur Tausendmannkaserne geführt, sie wurde als Notunterkunft für die Heimkehrer zur Verfügung gestellt. Am nächsten Tag konnte jeder machen, was er wollte, zu Mittag gab es Reissuppe und ein Brötchen. Abends spielte die Kapelle der Nordseegarde. Am 5. März marschierten alle früh morgens über die Jachmannbrücke zum Bahnhof, dort stand ein Sonderzug für die Männer bereit. Überall gab es fröhliche Zurufe „Glückliche Heimkehr“. Auf allen kleinen Bahnhöfen brach Jubel aus.

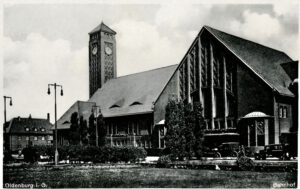

Um 11.04 Uhr lief der Zug in Oldenburg ein. Die Stadtkapelle spielte. Frauen und Kinder verteilten Esswaren und Rauchmaterialien. Junge Mädchen brachten Blumensträuße. Bald setzte sich der Zug wieder in Bewegung Richtung Bremen. In Stendal stieg Arthur aus, der Zug ging weiter nach Berlin; er fuhr weiter bis Leipzig. Kurz nach seiner Ankunft kam ein Zug mit ehemaligen Gefangenen aus Frankreich. Am nächsten Morgen ging es für ihn weiter nach Chemnitz, dort lief der Zug um 7.54 Uhr ein. Seine Mutter und seine Brüder nahmen ihn in die Arme. Arthur hatte sechs Brüder und er war der Älteste. Sein Bruder Erich hatte sein Leben in diesem schrecklich Krieg gelassen.

Arthur machte später Karriere beim Zoll, er heiratete seine Brieffreundin Marie. Aber Marie verlangte, dass sie keinen Arthur Ficker heiraten wollte, sie machte zur Bedingung, dass er seinen Namen änderte. So wechselte er seinen Namen von „Ficker“ in „Friese“. Alle seine Brüder machten es auch. Arthur und Marie bekamen zwei Kinder: Helmut und Annemarie.

An Tsingtau und seine Ostasienzeit dachte er noch oft. Im Jahr 1933 machte er sich mit seinem Motorrad auf den Weg von Chemnitz nach Hamburg, dort wollte er einen Freund aus Tsingtaus Zeiten besuchen. Kurz vor Hamburg nahm ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt und Arthur verunglückte tödlich. Er starb am 26. August 1933. Durch seine Frau Marie wurden die Erinnerungen an China und Japan weitergegeben und bis heute bewahrt.