Von Tsingtau aus um die Welt

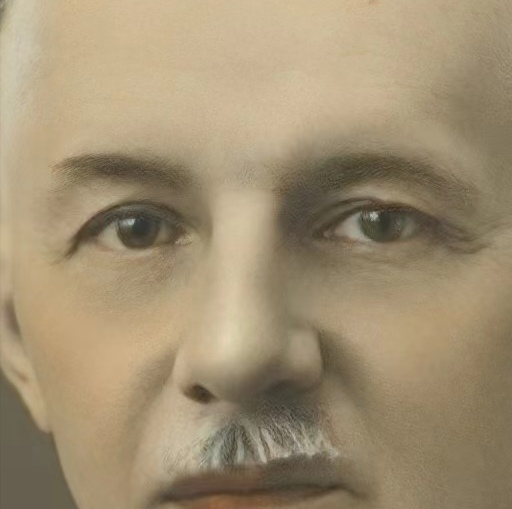

Der Stammbaum der Familie Stielow lässt sich weit zurück verfolgen in der Hansestadt Rostock. Am 2. Januar 1870 wurde Otto Ludwig Wilhelm Stielow in der Hafenstadt geboren. Sein Vater Heinrich Otto Carl Stielow war dort Seemann, seine Mutter Elise Wilhelmine Marie Stielow, geborene Starck verstarb früh; Otto war erst eineinhalb Jahre alt. Wie seine Vorfahren fuhr auch Otto zur See, doch um 1899 entschied er sich für eine Karriere bei der Marine und machte eine Ausbildung als Maschinist in Wilhelmshaven. Zwei Jahre und fünf Monate diente er dort in der I. Kompanie der Werftabteilung II; als Obermaat der Ingenieure verließ er die Werft im Jahr 1901 und reiste nach Tsingtau. Eventuell fuhr er mit dem Ablösungsschiff „Andalusia“, der am 7. März ab Wilhelmshaven in Richtung Tsingtau auslief. Die Familie erwähnte den Ablösungsdampfer „Köln“, der fuhr aber nur am 10. Mai 1900 nach Fernost. Im Jahr 1919 berichtete Stielow dem Marinehauptquartier in Berlin, dass er 20 Jahre dem deutschen Staat gedient habe und davon ab dem 1. April 1901 in Fernost. Doch erst 1907 wurde Otto Stielow im Adressbuch von Tsingtau erwähnt.

Im Jahr 1901 verkaufte ein finnischer Eigner das Schiff „Titania“ an die Reederei Diederichsen in Kiel und einige Monate später übernahm die Kaiserliche Marine den Dampfer und ließ ihn als Begleitschiff umbauen. Die „Titania“ taucht als Geschwaderbegleitschiff erst ab 1905 in den Adressbücher von Tsingtau auf.

Während seiner Ausbildung in Wilhelmshaven lernte Stielow die 16 Jahre jüngere Minna Günther kennen, die im Vorort Heppens lebte und dessen Vater als Schiffszimmermann auf der Werft arbeitete.

Fünf Jahre später, im Sommer 1906 reiste Minna Günther nach Tsingtau und am 19. September wurde das Aufgebot bestellt, das drei Tage später im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Am 18. Oktober heirateten beide in Tsingtau. Minna und Otto bezogen eine Wohnung in der Irenestraße (heute Hunanlu), am 18. September 1907 wurde Sohn Werner geboren. Im darauffolgenden Jahr wurde ihre Adresse mit Hohenloheweg (heute Dexianlu) angegeben; es ist anzunehmen, dass die Wohnung in der Irenestraße zu klein wurde, denn am 2. Juni 1909 wurde der zweite Sohn Otto geboren. Im Jahr 1912 ersteigerten Minna und Otto Stielow ein Grundstück an der Albertstraße (heute Anhuilu Nr. 16). Ein Jahr später war das Haus fertig. Es war mit 2220 Quadratmetern ein großes Haus, im Garten wurde noch ein kleines Nebenhaus gebaut. Heute gehört es zu den schönsten Häusern Qingdaos und beherbergt eine Kunst-Galerie.

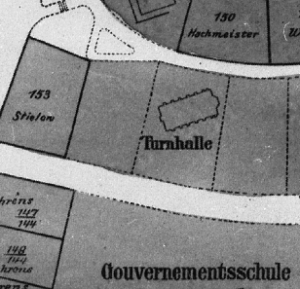

Am 2. Januar 1914 ersteigerte die Familie noch ein weiteres Grundstück an der Bismarckstraße an der Ecke zur Irenestraße. In der Nähe stand noch die alte Gouvernementskapelle, die nach der Einweihung der Christuskirche als Turnhalle genutzt wurde.

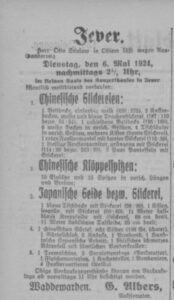

Otto war oft mit dem Geschwader-Begleitschiff „Titania“ im chinesischen Meer unterwegs, oft ging die Reise auch nach Japan und Korea. Wenn er zurück kam, brachte er stets Geschenke für Minna mit. Sie liebte Seide und besondere Stickereien, aber er war auch immer auf der Suche nach ausgefallenen Kunstgegenständen wie Satsumavasen und Sakeschalen.

Wenn das Versorgungsschiff im Hafen von Tsingtau lag, konnte er abends nach Hause zu seiner Familie gehen.

Ende Juni 1914 lief die „Titania“ gemeinsam mit dem Panzerkreuzer S.M.S. „Scharnhorst” und S.M.S. „Gneisenau“ in Richtung Karolinen aus. Bei Kriegsbeginn im August 1914 lagen die Schiffe in Ponape. Anschließend lief das Kreuzergeschwader die Insel Pagan auf den deutschen Marianen an.

Als Japan am 23. August 1914 in den Krieg eintrat, verließen die Schiffe Pagan und das Ostasiengeschwader unter dem Kommando von Graf von Spee und durchquerten den Pazifik. Vor der chilenischen Küste gab es ein Seegefecht mit der britischen Royal Navy, das als „Seegefecht bei Coronel“ in die Geschichte einging. Die „Titania” wurde am 18. November 1914 vor der Insel Alejandro Selkirk westlich der Küste von Chile selbst versenkt. Das Wrack wurde am 14. Oktober 2024 von einem Tauchboot des Expeditions-Kreuzfahrtschiffes Seabourn Pursuit vor den Juan-Fernandez-Inseln lokalisiert. Die S.M.S. „Scharnhorst“ ging mit Admiral Maximilian Graf von Spee und 850 Mann Besatzung am 8. Dezember 1914 im Seegefecht bei den Falklandinseln unter. Die Besatzung des Versorgungsschiffes „Titania“ wechselte auf den Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich”.

Der ehemalige Reichspostdampfer „Prinz Eitel Friedrich“ war auf der Rückreise von Japan nach Deutschland; während eines Aufenthaltes in Shanghai wurde der Dampfer am 1. August 1914 nach Tsingtau beordert und dort zum Hilfskreuzer umgerüstet.

Der Norddeutsche Heinrich Spudeit führte ein Tagebuch, als er seinen Dienst bei der Reichsmarine ab Dezember 1913 absolvierte. Er wohnte in Bremen, nach einer Ausbildung in Wilhelmshaven reiste er nach Tsingtau und diente auf der S.M.S. „Tiger“. Während Fahrten entlang der chinesischen Ostküste kam die Nachricht vom Kriegsausbruch in Europa. Sofort ging es nach Tsingtau und die Bewaffnung der „Tiger“ wurde genauso wie die des Kanonenbootes „Luchs“ abgerüstet und auf den Hilfskreuzer „Prinz Eitel Friedrich“ gebracht. Auch der Großteil der Besatzungsmitglieder beider Kanonenboote wurde auf „Prinz Eitel Friedrich“ kommandiert. Am 5. September schrieb Heinrich Spudeit ins Tagebuch: „Gehe an Bord der Friedrich Eitel, um Kreuzerkrieg speziell auf Handelsschiffe zu führen. Unsere Kreuzfahrten führen uns in die Südsee, den Stillen Ozean und den Atlantischen Ozean. In der Zeit vom 5. Dezember 1914 bis 20. Februar 1915 haben wir elf Schiffe versenkt.“ Ab dem 19. November ist auch die Besatzung der „Titania“ und somit auch Otto Stielow an Bord.

„Dann geht dem Dampfer die Puste aus“, schrieb Spudeit, „die Maschine ist defekt und die Kohlen sind knapp.“ Am 11. März 1915 läuft der Kreuzer den neutralen Hafen Newports News (USA) an, die Amerikaner billigen den Hilfskreuzer eine vierwöchige Liegezeit zu und die Besatzung konnte sich in dieser Zeit frei bewegen und die Umgebung erkunden. „Doch die britische Marine sorgt dafür, dass „Prinz Eitel Friedrich“ länger an der Kette bleibt. Nachdem die Schäden behoben sind und genügend Kohlen gebunkert sind, will der Kapitän Max Thierichens wieder in See stechen. Er hat aber nicht mit den Briten gerechnet. Sie durchkreuzen die Pläne, indem sie sechs Kriegsschiffe vor die Ausfahrt legen. Es bleibt uns daher nichts anders übrig, als zu internieren“, berichtete Spudeit.

„Es beginnt eine Odyssee, die vier Jahre dauert. Am 5. April interniert, wird die Besatzung nach Porthmouth gebracht, um für die Dauer des Krieges festgehalten zu werden. Die Besatzungsmitglieder werden von den Amerikanern zunächst als Gäste behandelt. Sie genießen zahlreiche Vorteile und bekommen sogar Urlaub. Einige Deutsche brechen aus und von dieser Zeit herrscht ein eintöniges Leben. Es scheint so, als würde die Besatzung die ganze Zeit auf der „Prinz Eitel Friedrich“ wohnen, denn am 7. März 1917 schrieb Spudeit in sein Tagebuch, dass sie an einem anderem Platz verholen, der mit Stacheldrahtzaun umgeben ist. „Jetzt werden wir als Gefangene behandelt, unsere Beziehungen mit der Bevölkerung sind abgeschnitten. Die Post wird nunmehr zensiert.“

Neben der „Prinz Eitel Friedrich“ wurde auch der Dampfer „Kronprinz Wilhelm“ an die Kette gelegt. Im April 1917 treten die USA in den Krieg ein. Nun folgen zwei Jahre der Gefangenschaft, die Besatzung wurde in unterschiedlichen Lagern untergebracht. Spudeit erzählte von einem Camp in der Nähe von Chicago, er nannte keine bestimmte Camp-Bezeichnung. Stielow wurde am 27. März 1917 als „interned Sailer received from Navy Dept. geführt und ab dem 6. April offiziell als „POW“. Es ist anzunehmen, dass Otto Stielow mit Heinrich Spudeit die Zeit auf dem Kreuzer gemeinsam verbracht hat. Aber Dokumente zeigen, dass Otto Stielow in dem Camp Fort Oglethorpe am 6. April 1917 interniert wurde. Bei vielen Gefangenen der „Prinz Eitel Friedrich“ wurde als erstes Camp Oglethorpe erwähnt. Stielow kam am 5. Oktober ins Camp Fort Mc Pherson, dort blieb er bis 1919. Beide Camps liegen in der Nähe von Atlanta im Staat Georgia. Spudeit berichtete aber von einem Lager nahe Chicago. Heinrich Spudeit schrieb am 9. September 1919 in sein Tagebuch: „Es geht nach Hause!“

Otto Stielow wollte auch nach Hause. Aber nicht nach Deutschland, sondern zu seiner Familie ins japanische Tsingtao. Wie er von den USA nach China kam, ist bis jetzt unklar. Er hatte nicht so viel Geld, um eine Schiffspassage nach China zu bezahlen. Am 12. Februar 1919 schrieb er einen Brief an die Schweizerische Gesandtschaft, Abteilung für deutsche Interessen in Washington D.C., um zuerst dem amerikanischen Außenministerium zu bitten, nach Tsingtau ausreisen zu dürfen. Und zweitens bat er um einen finanziellen Vorschuss, damit er zu seiner Familie reisen konnte. Der Abteilungsleiter antwortete umgehend: „Es handelt sich hierbei um eine Angelegenheit, die unter die Rubrik „Freilassung und Rückführung“ fällt und über die noch keine endgültige Entscheidung der zuständigen Behörden vorliegt. Wenn Sie sich daher an diese Abteilung wenden, sobald Sie erfahren, dass Ihre Freilassung bevorsteht, werde ich es nicht versäumen, die Angelegenheit sorgfältig zu prüfen.“ Erst am 22. September 1919 wurde Otto Stielow repatriiert. Der amerikanische Kriegsminister ordnete an, dass in einem Bericht erwähnt wurde, in dem die Wünsche der einzelnen Kriegsgefangenen bezüglich des Landes, in das sie nach ihrer Entlassung gehen möchten, ausgeführt werden. Aus dem Bericht sollte hervorgehen, welche Gefangenen namentlich wünschten, nach Deutschland zurückzukehren oder in den USA zu bleiben. Wenn es Gefangene gab, die es vorziehen, in ein anderes Land zu gehen, sollten sie aufgefordert werden, mitzuteilen, ob sie bereit wären, ihre Reisekosten in dieses Land vom Ausschiffungshafen in den USA aus selbst zu bezahlen. Wie Stielow seine Reise nach China bezahlt hatte, ist aus dem Schriftverkehr nicht zu entnehmen.

Während Ottos Gefangenschaft zog Minna ihre Kinder im japanisch besetzten Tsingtau alleine auf. Ihre Adresse wurde nicht mehr mit Albertstraße angegeben, sondern Kurume-Straße 42, vormals Irenestraße.

Ende Februar 1920 kamen drei Schiffe in Wilhelmshaven an, die viele Kriegsgefangene und einen großen Teil der zivilen Bevölkerung von Tsingtau zurück in die Heimat brachten. Die Hofuku Maru, die Kifuku Marun und die Himalaya Maru.

Es könnte sein, dass die vierköpfige Familie Stielow auf einem dieser Schiffe in Wilhelmshaven ankam. Die Hudson Maru legte im April 1919 in Bremerhaven an und noch zwei weitere Dampfer (Ume Maru und Nankai Maru) kamen in Hamburg an. Oder kam die Familie später? Die Familie erwähnte den Liner SS Choshun Maru. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass dieses Schiff in einem deutschen Hafen anlegte. Fakt ist, dass die Familie viele Möbel und Gegenstände aus Tsingtau mitbrachten.

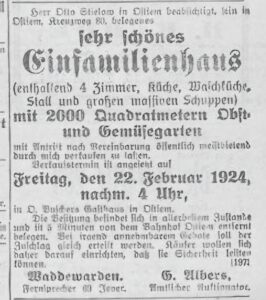

Am 21. Juni 1921 wurde die Tochter Marielis in Wilhelmshaven geboren. Die Söhne machten eine Ausbildung in der Küstenstadt. Wo Otto in dieser Zeit arbeitete, ist nicht bekannt. Otto und Minna Stielow kauften ein Haus am Kreuzweg 80 im Dorf Ostiem, das etwa zehn Kilometer von Wilhelmshaven entfernt liegt. Es war ein geräumiges Einfamilienhaus mit einem 2000 Quadratmeter großen Obst- und Gemüsegarten, dazu gab es einen massiven Schuppen. Die Familie hatte alle Möbel und viele Kunstgegenstände aus China mitgebracht. Als die Stielows erfuhren, dass sich die Japaner 1923 aus Tsingtau zurückzogen, überlegten sie, nach China zurückzukehren.

Am 22. Februar 1924 bot ein Auktionator aus Waddewarden Stielows Haus in Buschers Gasthaus in Ostiem an, aber man fand an diesem Tag keinen Käufer. Am 3. März wurde es noch einmal angeboten. Wahrscheinlich wurde es an diesem Tag verkauft, denn am 26. März wurden die Möbel und die vielen Kunstgegenstände angeboten, und dann noch einmal am 6. Mai. Diese Auktionen fanden im kleinen Saal des Konzerthauses in Jever statt.

Als das Haus und alle Gegenstände verkauft waren, reisten Otto und Minna mit der kleinen Marielis am 4. April 1925 nach Tsingtau. Die Söhne Werner und Otto beendeten ihre Ausbildung in Wilhelmshaven und folgten der Familie erst später nach China.

Ab dem Jahr 1925 wurde Familie Stielow im Adressbuch der Deutschen Ostasiens (kurz ADO) in der Kan Su Road erwähnt, ab 1926 wurde Otto bei der Import-Export Firma von Herrn C. Kruschinski, die in der Kuang Si Road lag, aufgelistet, unter dieser Adresse waren auch Minna und Otto geführt.

Von 1927 bis 1930 wohnte Familie Stielow in der Kwan Hai Oerl Lu Nr. 5, dort war auch die Import-Export Firma von Herrn Theodor Buck &Co Ltd., aber die Firma Buck wechselte im Jahr 1929 an die Shantung Road Nr. 102.

Ab dem Jahr 1927 arbeitete Minna als Handarbeitslehrerin an der deutschen Schule. In dieser Zeit wurde auch Marielis eingeschult. Das Gehalt für Minna wurde mit dem Schulgeld ihrer Tochter verrechnet.

1930 wurde die Adresse der Familie Stielow sowie der Firma Buck mit Wu Song Road Nr. 2 angegeben. Nach 1931 gab es keine Angaben mehr über die Im- und Exportfirma Theodor Buck. Sie ging in dieser Zeit in Konkurs. Otto Stielow wurde arbeitslos.

Ab 1934 war die Adresse der Familie Stielow in der Fushan Straße Nr. 10, dort hatte Minna eine Privatpension, das German House, eröffnet. Die Pension florierte, so schrieb Otto es den Freunden in Deutschland. Viele amerikanische Marinesoldaten, die in Manila stationiert waren, machten in Tsingtau Urlaub. Und Minna war in Tsingtau bekannt als gute Wirtin und Köchin.

Die Stielows hatten viele Freunde in Tsingtau, so auch den Schulleiter Klaus Greve. Beide Töchter gingen in dieselbe Schulklasse. Marielis war auch oft zu Gast bei Familie Greve in den Laoshan-Bergen, aber schon nach wenigen Tagen bekam sie Heimweh nach der Familie. 1935 ging Familie Greve zurück nach Deutschland. Weil Minna immer sehr beschäftigt war, berichtete Otto in vielen Briefen den Freunden die Situation in Tsingtau. Am 5. April 1936 wurde Marielis von Pfarrer Dr. Wilhem Seufert konfirmiert. Nach dem Schulabschluss besuchte sie die Handelsschule und lernte Stenographie und Maschineschreiben. Die Söhne Otto und Werner lebten und arbeiteten inzwischen außerhalb von Tsingtau. Otto arbeitete bei IG Farben in Tientsin und Werner bei der Shanghai Power Company.

Am 23. November 1937 starb Otto Stielow im Alter von 67 Jahren, er wurde auf dem europäischen Friedhof in Tsingtau begraben. Ein bewegtes Leben ging zu Ende.

Die Häuser, in denen Familie Stielow gelebt hatte, stehen heute noch. Besonders das Haus an der Anhui lu (früher Albertsraße) wird von den chinesischen Bevölkerung geschätzt, sie nennen es liebevoll „das kleine rote Haus“.

Benutzte Quellen:

- Familienarchiv Stielow/Cowan

- StuDeO Studienwerk Deutsches Leben in Ostasien e.V.

- Stadtarchiv Wilhelmshaven

- Landesbibliothek Oldenburg (Jeversches Wochenblatt)

- Nordwest Zeitung: Der erste Weltkrieg – So erlebten ihn die Menschen im Oldenburger Land, 2014

- Adressbücher Tsingtau 1906 bis 1914

- ein besonderer Dank gilt Wang Dong und Yuan Binjiu, die für mich in Qingdao recherchiert haben